認知機能のアセスメントには神経心理テストなどのスクリーニング検査やツールが使用されています。

一般的な心理・精神機能検査には、心理学的検査、知能検査、精神心理学的検査、発達検査などがありますが、心理学的検査は①質問紙法②投影法③精神作業能力検査があり、ほとんどの検査では机をはさんで向き合い、検査の手順に従って、質問に答えたり、何かを書いたり、道具を操作したり、といったことを行います。

理想的な認知機能検査については、多様な目的使用できることが望ましく、一定の信頼性を確保するために冗長性(同じ目的の評価を何度か繰り返すこと)もあったほうがよい、一方で短時間に簡単に試行できるほうがよい、と考えられています。

検査の種類によって、かかる時間はまちまちで、数分程度のものから数十分かかる検査まであります。痛みやだるさなどの体の状態や、イライラする、疲れているなど精神的な状態は検査に大きく影響します。できるだけ「よい」状況で検査に臨むことはより正確な結果につながります。

検査は診断時だけでなく、折々に、たとえば半年に一回、定期的に測定すると、より詳しく認知機能のありようを把握できます。

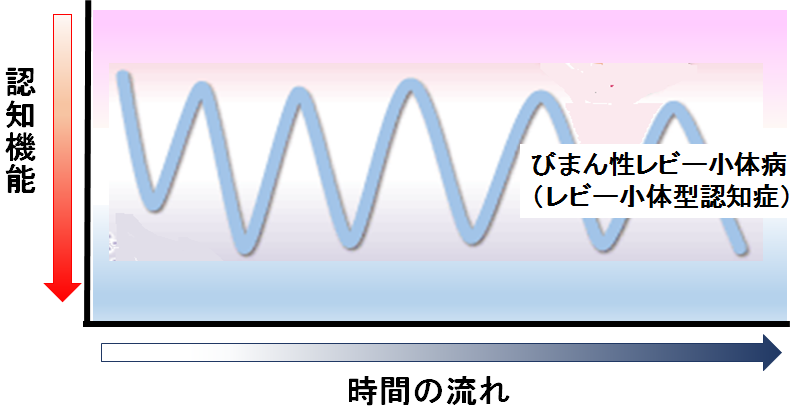

ただ、レビー小体型認知症のように認知機能そのものが1日の間や1週間、または1か月の間で変動するケースもあるため、診断時に調べるだけでは、その特性はわかりずらいという問題があります。

他のタイプの認知症でも多少の認知機能の変動は見られますが、レビー小体型認知症では、調子のいい時と悪い時の差が大きいと言われています。こうした変化は、血圧の変化などの自律神経症状とも関係していると言われており、認知機能の変動がおこると、頭の働き、注意や集中力が悪くなり、機能回復したときにそれまでの記憶が思い出せなかったり、言葉が出ない、日常の生活動作ができないということがあります。

認知機能の凸凹は誰しも持っている特性

認知機能の凸凹は誰しも多少もっており、発達障害の診断がつかない程度で、周囲の人々だけでなく、本人ですら気づいていない場合も非常に多いと言われています。

しかしそのような場合に学業上、仕事上の失敗だけが目についてしまい、「なぜできないのか?」という叱責によって精神的なダメージを受けてしまうことが多々あります。

特に言語性IQが保たれながらも動作性IQの一部の認知機能が低下している場合というのは周囲から気が付かれにくく、そのようなことが起こりやすいとされています。

通常の診察場面での治療者と患者の関わりだけではその問題点を見抜くことには困難さがつきまとうため、自己モニタリングして必要なケアや対処をしていく習慣をつけることが大切になります。

検査は、認知機能のうち、うまく働かなくなっている機能と保たれている機能を見える化するもので、自身の暮らしをつくっていく上で必要な支援や生活の工夫を考えるための鍵となります。

| ◎暮らしのヒント・支援のポイント ~ 「知る」から始める支え合い ~ 私たちは「自分のことは自分が一番知っている」と思いがちですが、意外とそうでもないのかもしれません。得意なことや好きなことは良いのですが、不得意だと思っていることや嫌いだと思っていることは、時にそれをしなければならないときには、上手くできないことや楽しく思えないことから、ストレスを感じるかもしれません。 勉強や仕事の中で、避けては通れなさそうなことをしなければならない場合もあります。こんなとき、自分の認知機能特性を知ることができたら、役立つかもしれません。生徒や部下の特性が分かれば、より効率的な、よりストレスの少ない方法を考えることもできるでしょう。 いろんな人と共に生きる社会では、お互いによりよく生活を営むために、認知機能をはじめとした「個性」を知り、尊重し、必要に応じて補い合うことを考えることが大切です。 |

神経心理学的アセスメント

神経心理学的アセスメントの目的としては①高次脳機能障害のスクリーニング、②障害プロフィールの把握、③法的手続きにおける能力判定の補助的資料、④より適切なケアを行うための一助があります。(小海宏之ら,花園大学心理カウンセリングセンター研究紀要 (4) 5-16,2010)

神経心理検査は、言語、認知、行為主に紙や各種道具、コンピュータなどを用いて、うつ病や統合失調症といった精神疾患や自閉症スペクトラム障害、脳の損傷や認知症などにみられる知能・記憶・言語などの機能障害を数値化し、定量的・客観的に評価するための検査です。

十種類程度の標準化された検査バッテリーや、数十種類以上の専門的検査を施行し、いわゆる高次脳機能障害を評価し、診断や治療計画の補助、治療効果の評価などに用いられています。

神経心理検査は、通常は臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士によって行われ、時間と手間がかかることのほか、専門職による評価ばかりでなく医師や家族、支援者が当事者の認知特性に気づくことが必要であったり、病院や診療所、福祉施設、学校など、支援の現場で、簡便に認知機能の測定がしたいというニーズに応えられていない等の課題があります。

.png)

神経心理検査の問題点

診療報酬の対象にもなっているウェクスラーの知能検査は全国的に行われていますが、子どもの場合(WISC-Ⅳ)次のような問題点が指摘されています。

1. 検査が60分から90分かかる、

2. 専門家による評価が必要

3. 子どもにとって負担がある

4. 頻回に行うことができない

5. 5回以上失敗しないと中止できない

6. 評価レポートの作成にも時間がかかり手間や人件費がかかる

7. どこの診療所でも実施できるというわけではない

ウェクスラー式知能検査で成人を対象としたものがWAIS-Ⅲ(日本版WHAISE-Ⅲ刊行委員会2006)です。発達障害の中核的な機能障害に関する目的は「できなさ」の程度を知ることですが、それだけでは効果的な支援を行うことができませんが、WAIS-Ⅲでは幅広く認知機能を評価することで、得意分野、強みを知ることが出来ます。

苦手な部分を克服することはもちろんですが、強みを活かす方法に目を向けることが重要となります。

また、学校生活や社会生活で必要な認知機能として、遂行機能(もしくは実行機能)があげられるが、これは、論理的思考や推論、抽象的思考、課題解決、目標思考的行動の水王など、行動を計あくし制御する高次脳の認知過程と定義づけられています。国内で標準化された検査バッテリーとしてBADS遂行機能障害症候群の行動評価日本版(鹿島ほか、2003)があります。

同様に記憶は、ワーキングメモリ、短期記憶、長期記憶などの分類がありますが、人によっては聴覚刺激より視覚刺激のほうが覚えやすいなど個別の認知特性があるため、対象の情報によって成績がわかってきます。WMS-R(杉下、2001)は、注意、聴覚言語的記憶、視覚的記憶と、記憶の様々な側面を評価できる検査です。.

神経心理検査の頻度と練習効果

臨床家や他の心理専門家が、患者さんの認知機能を再査定する必要に迫られることは多くあります。同じ検査を用いた査定には「練習効果」という問題が生じる可能性があります。たとえば、ウェクスラー知能検査の子ども版(WISC-Ⅳ)において有意な練習効果を及ぼすことはないと思われる再検査までの最短の間隔は、いまだ明確ではありませんが、ウェクスラー知能検査の旧版に対して行われた研究から、動作性下位検査に及ぼす「練習効果」は、1~2年の間隔をおくときわめて小さいことがわかっています。

脳機能イメージング

脳活動計測技術の進歩にともない、健常者や脳損傷者の心理的活動時の脳内活動を瞬時に観察することが可能な時代になってきました。

脳活動計測技術を用いて、脳活動が「いつ」「どこで」起こるのかを調べるもので、次の3つの代表的な手法がありすべて非侵襲(頭や脳にダメージを与えない)で健常者の脳を安全に計測することができます。

この機能的核磁気共鳴法(fMRI)などの先端的な脳イメージング技術によって、脳のニューロンがネットワークを形成し,高次な社会的意識や適応的な行動を生みだしていることをとらえることができるようになりました。

この機能的核磁気共鳴法(fMRI)などの先端的な脳イメージング技術によって、脳のニューロンがネットワークを形成し,高次な社会的意識や適応的な行動を生みだしていることをとらえることができるようになりました。

このことは、心理学、経済学、哲学などの人文社会の学問で扱ってきた領域と、脳科学と情報学が協調しあって推進していく社会脳科学(social brain science)とも呼べる広大な領域に成長しつつあります。(苧阪ら、The Japanese Journal of Psychonomic Science,35,1,14-19,2016)

- 脳波(EEG)、脳磁図(MEG) :脳の電気的活動を計測する手法

- 機能的核磁気共鳴法(fMRI)、陽電子崩壊断層画像(PET)、近赤外分光法(NIRS):脳の血流代謝を計測する手法

- 経頭蓋磁気刺激(TMS)、経頭蓋直流電気刺激(tDCS):脳に微弱な電磁気刺激を加えることによって行動や反応の変化を調べる手法

ICTを活用したアセスメントツール

海外では様々なコンピューター化されたテストやテストシステムを用いたアセスメントツールが開発され、使用されています。(Wild K,et al:Alzheimers Demene.,4:429-437,2008)

オーストラリアのメルボルン大学で開発された認知テスト(CogHealth)は、 FAB(前頭葉機能検査)やTMT(トレイルメイキングテスト)と有意に相関し, 処理速度や作業記憶の測定に有用で、MMSEなどによる言語性メインのスクリーニングと併せて使用することに意義がありるとされています.(渡辺 基,安保雅博,橋本圭司. 認知機能とIT.総合リハ;38:15-20.2010)

わが国でのオリジナルツールとして、子どもから高齢者まで発達障害、高次脳機能障害、認知症のアセスメントをタスクを行って自動計算で作業速度と正確さから知能指数を計算するようなシステムが開発されています。

これらのアセスメントツールは、MMSEやWISCとの相関が認められており、臨床や支援の現場で利用されています。(Hashimoto K et al. Jikeikai Med J ;57:1-4. 2010)

ICTを活用したアセスメント&トレーニングツールは、紙ベースの高次脳機能訓練との効果に大きな差がない結果が報告されており、入院中の自主訓練として利用することで自由時間の過ごし方が拡がったり、退院後の自宅生活での自主訓練に利用することで廃用予防につながる可能性があり、モバイル機器が脳機能の改善に役立つ可能性があることが示唆されています。(松本育恵ら,高次脳機能障害患者に対するiPad使用の効果検証,高次脳機能障害学会抄録,2017)

子どもから高齢者まで認知機能のアセスメントが必要な人が増えてくるため、マンパワーと時間的な制約があり、専門職による詳細な神経心理学検査を頻回に行うことは難しい、専門職だけでなく、当事者・患者に向き合っている人がタッチパネルなどで認知機能の経時的変化を客観的に数値化することができれば、限られた診療時間内に質的な評価も含めて簡単に治療効果の判定と適切な認知リハの提案ができるのではないかと開発者に関わった医師が話されています。

ICTを活用したアセスメントツールに関する詳しい説明は「アセスメントツール」のページをご覧ください